敢不敢算算?找数据等审批浪费了多少工时

在当今这个信息爆炸的时代,数据早已成为企业决策、政府治理和科研创新的核心资源。我们每天都在生成、处理和依赖数据,但一个令人深思的问题却悄然浮现:我们在获取这些至关重要的数据时,究竟付出了多少隐性成本?尤其是那些看似“必要”的流程——反复提交申请、等待层层审批、跨部门协调沟通——究竟吞噬了我们多少宝贵的工作时间?这不仅仅是一个效率问题,更是一场关乎组织活力与个人价值的巨大消耗战。

我们常常把“数据驱动”挂在嘴边,可现实却是,许多组织的数据流动如同被层层关卡封锁的河流。一线员工需要某项业务数据做分析报告,却要填写复杂的申请表,经过直属领导、数据管理部门、甚至法务合规等多个环节的审批。一个简单的数据调取请求,可能耗时数天乃至数周才能完成。据某大型制造企业内部调研显示,其基层管理人员平均每周花费近10小时用于协调和等待各类审批事项,其中数据获取类审批占比超过40%。这意味着,在一个标准工作周内,近四分之一的时间并非用于创造价值,而是陷于无谓的等待与沟通泥潭之中。

这种现象的背后,是根深蒂固的“管控思维”在作祟。管理者担心数据泄露、滥用或误用,于是通过设置严密的审批流程来构筑“安全防线”。然而,这种以牺牲效率为代价的“安全”,往往得不偿失。世界银行曾发布报告指出,行政审批流程每增加一天,企业的运营成本平均上升0.5%,而员工的挫败感与离职倾向则显著提升。当员工将大量精力耗费在“跑流程”而非“做事情”上时,组织的创新动力与执行力便会被悄然蚕食。正如管理学家彼得·德鲁克所言:“效率是‘以正确的方式做事’,而效能则是‘做正确的事’。”如果我们连获取数据这一基础动作都如此低效,又何谈高效决策与精准执行?

更为严重的是,这种审批文化正在形成一种“等待惯性”。员工明知某个数据对项目至关重要,却因惧怕繁琐流程而选择搁置或使用过时、不完整的替代数据。久而久之,数据的价值被稀释,决策的质量也随之下降。某互联网公司曾进行过一次内部复盘,发现过去一年中有超过30%的产品迭代失败案例,根源在于团队使用了未经核实的二手数据或估算值,而原始数据的审批申请因“优先级不高”被长期积压。这不仅是工时的浪费,更是战略资源的巨大错配。

从个体层面看,这种无休止的等待对员工的心理健康与职业发展同样构成威胁。心理学研究表明,长期处于“被动等待”状态会显著增加个体的焦虑感与无力感。当一个人的努力无法转化为可见成果,反而被无形的流程所阻隔时,其工作满意度和归属感必然下滑。《哈佛商业评论》曾刊文指出,现代职场中最大的激励因素已不再是单纯的薪酬,而是“工作的自主性”与“成果的可见性”。而冗长的审批链条恰恰在这两点上形成了双重压制——员工既无法自主获取所需资源,也难以在短期内看到自己工作的实际产出。

我们不妨做一个粗略的测算:假设一家拥有1000名员工的中型企业,每位员工每月因等待数据审批平均损失5小时工时,那么全公司每月累计损失就高达5000小时,相当于25名全职员工全年无休的工作量。按人均年薪15万元计算,这笔隐性成本接近375万元/年。这还仅仅是“等待”本身的时间成本,尚未计入因决策延迟、项目延期、错误判断所带来的间接损失。这笔账,任何一家追求精益管理的企业都不应视而不见。

当然,有人会反驳:没有审批,如何保障数据安全与合规?这确实是一个关键命题。但我们必须认识到,安全与效率并非非此即彼的对立关系,而是可以通过技术与制度创新实现动态平衡的共生体。近年来,零信任架构(Zero Trust)、数据分级分类管理、自动化审批引擎等理念与工具的兴起,正为破解这一难题提供了新思路。例如,通过建立清晰的数据资产目录与权限矩阵,可以实现“按需授权、最小权限”原则,让大多数常规数据请求在系统内自动流转,无需人工干预。某金融机构引入智能审批系统后,80%的数据访问请求实现了秒级响应,人工审批仅保留给涉及敏感信息的高风险操作,整体效率提升超过60%。

此外,组织文化的重塑同样不可或缺。高层管理者需要从“管控者”转变为“赋能者”,鼓励透明、协作与信任的文化氛围。当员工被视为负责任的主体而非潜在的风险源时,他们自然会更加珍惜和审慎地使用数据资源。谷歌在其著名的“20%自由时间”政策中,并未对员工的数据访问施加严苛限制,而是通过建立强大的数据治理框架与工程师文化,实现了创新与安全的双赢。这证明,信任与赋能往往比层层设防更能激发组织的潜能。

值得关注的是,国家层面也在积极推动流程优化与数据共享。国务院多次发文强调深化“放管服”改革,要求精简审批事项、优化办事流程。在政务领域,“一网通办”“跨省通办”等举措大幅压缩了企业和群众的办事时间。这股改革春风同样应当吹进企业内部。我们不能再以“合规”为借口,默许低效的流程持续消耗组织的生命力。每一次不必要的审批,都是对人才智力的一次浪费;每一分钟无谓的等待,都是对企业竞争力的一次侵蚀。

那么,破局之路在何方?首先,组织应启动一次全面的“工时审计”,量化各类审批流程所消耗的实际工时,尤其是数据获取相关的等待时间。只有看到真实的数据,才能唤醒沉睡的认知。其次,推动数据治理现代化,建立基于角色、场景和风险等级的动态授权机制,减少“一刀切”的审批模式。再者,投资建设智能化的流程自动化平台,将重复性高、规则明确的审批环节交给系统处理,释放人力专注于更高价值的决策工作。最后,也是最重要的,是培育一种“以结果为导向”的绩效文化,让员工的评价标准回归到实际贡献而非流程遵从度上。

我们生活在一个速度决定成败的时代。市场环境瞬息万变,客户需求日益个性化,技术创新日新月异。在这样的背景下,任何阻碍信息快速流动的壁垒,都将成为组织发展的致命短板。当我们敢于直面“找数据等审批”所浪费的海量工时,其实是在重新审视组织的底层运行逻辑——我们究竟是要打造一台精密但迟缓的机器,还是要激活一群敏捷而智慧的个体?

每一次点击“提交审批”的按钮,都应让我们多问一句:这个流程真的必要吗?它带来了多少安全增值,又付出了多少效率代价?唯有不断追问,才能避免陷入“为管理而管理”的陷阱。毕竟,时间是最公平的资源,一旦流逝便永不回头。我们欠员工的,不只是一个高效的系统,更是一个让他们能够心无旁骛、全力以赴创造价值的工作环境。

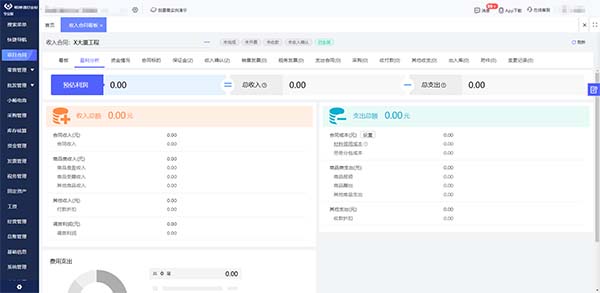

【900万企业的共同选择,用友助您赢在数智化】 从财务精算到产业链协同,用友软件已助力全球超900万家企业实现高效管理升级。如需咨询产品功能、获取免费试用或行业标杆案例库,欢迎致电 400-0909-311 ,专业顾问1对1为您解构转型路径,让数据真正成为企业核心资产! 本文内容通过AI工具智能整合而成,仅供参考,不对内容的真实、准确或完整作任何形式的承诺。如有任何问题或意见,您可以联系我们进行反馈,我们收到您的反馈后将及时答复和处理。